Quelles politiques publiques pour soutenir la transformation écologique de la filière du livre ?

Épuisement des ressources, dérèglement climatique, hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, évolution du cadre réglementaire, attentes des personnels salariés et de la clientèle : les actrices et acteurs de la filière du livre ne manquent pas de raisons de mettre en œuvre une transformation écologique de leurs activités.

Il appartient aux politiques publiques du livre d’encourager et d’accompagner ce mouvement frémissant. Cette « écologisation » des politiques publiques est déjà à l’œuvre dans d’autres filières culturelles : musique, cinéma, spectacle... Leur retour d’expérience est un point d’appui utile pour repenser les modes d’intervention envers l’écosystème du livre.

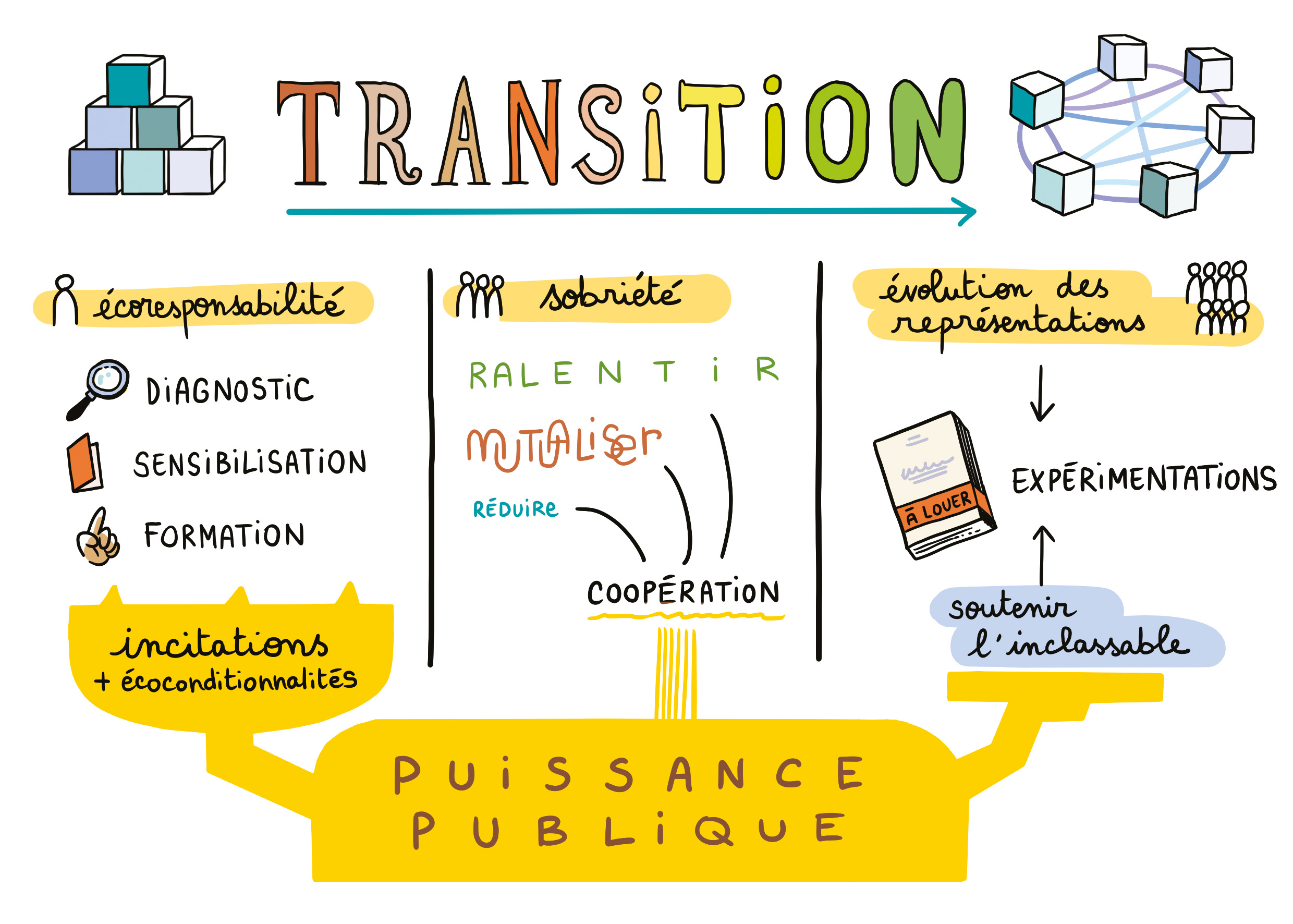

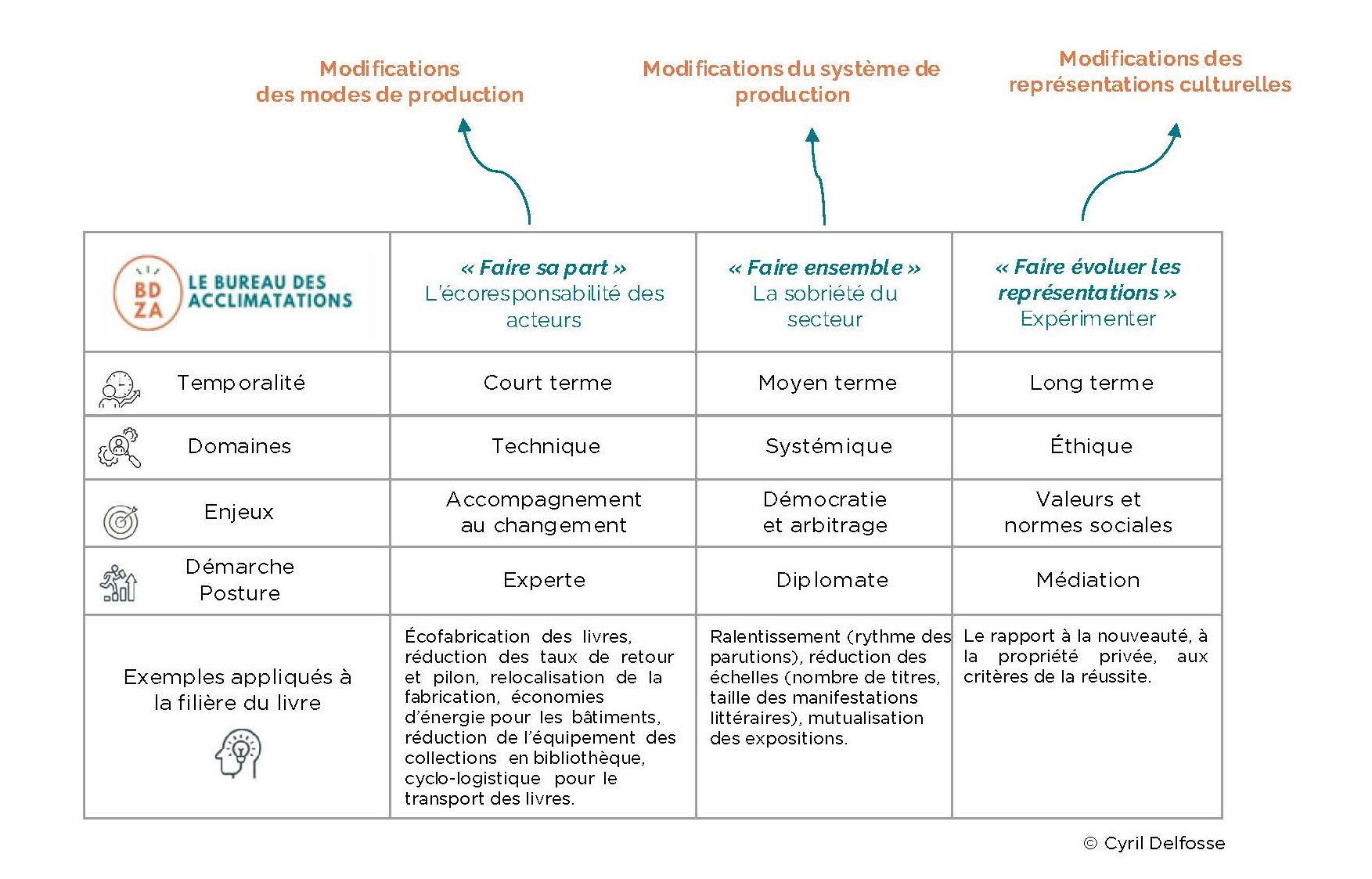

De nombreux leviers d’action peuvent être mobilisés, d’ordre réglementaire, organisationnel ou financier, en fonction des besoins dans les processus de transition écologique. Ces besoins sont différents selon les niveaux d’action attendus.

Faire sa part : l’écoresponsabilité des acteurs

Les actrices et acteurs de la filière du livre peuvent engager un premier niveau de responsabilité, visant à réduire leur impact environnemental en faisant évoluer les modes de production et les pratiques professionnelles autour d’actions concrètes : écofabrication des livres, réduction des taux de retour et de pilon, relocalisation de la fabrication, économies d’énergie pour les bâtiments, réduction de l’équipement des collections en bibliothèque, cyclo-logistique pour le transport des livres, etc.

Les leviers sont aujourd’hui bien identifiés par toutes et tous. Les freins à leur mise en œuvre sont essentiellement techniques et financiers. Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle important de soutien et d’accompagnement à travers le déploiement d’outils de sensibilisation, de formation, de diagnostic, des guides pratiques pour faciliter le passage à l’action. Ils peuvent également mettre en place des mesures incitatives (appels à projets, soutien à l’investissement) et, à terme, des mesures contraignantes (écoconditionnalité des subventions) pour assurer une mobilisation de l’ensemble des actrices et acteurs du secteur.

Des guides et autodiagnostics existent déjà : la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a publié un rapport sur l’écologie en librairie, l’Association des bibliothécaires de France a créé un site-ressources sur les « Bibliothèques vertes ». De nombreuses ressources sur l’événementiel sont disponibles et peuvent être mises à profit par les manifestations littéraires, même si certaines spécificités (gestion des librairies éphémères, achats, retours, modèles économiques...), mériteraient d’être mieux documentées. Le plaidoyer porté par le réseau Relief, le Club 99 et la Fédération des fêtes et des salons du livre jeunesse nous alerte sur l’urgence à repenser le modèle actuel. L’organisation, notamment par les agences régionales du livre, de journées professionnelles, d’ateliers, de webinaires, contribue à la sensibilisation de toutes et tous.

Il paraît plus difficile de déployer des actions de formation professionnelle à la hauteur des enjeux. La formation universitaire ne prévoit généralement que quelques heures consacrées aux sujets écologiques. L’École de la librairie a intégré un module plus complet à son cursus. Mais les formations, même très courtes, destinées aux professionnels en poste peinent à se remplir, par manque de temps et de moyens dédiés à la formation continue. Pour que ces formations puissent se développer, outre l’adaptation des formations aux territoires et à la diversité des métiers, il sera nécessaire de poser un cadre incitatif, voire contraignant. Dans le secteur du spectacle vivant et des arts visuels, cette voie est explorée par le ministère de la Culture, notamment à travers le CACTÉ (Cadre d’action et de coopération pour la transformation écologique) qui rend obligatoire la formation des directions et des équipes. Le Centre national du cinéma a coconstruit avec les professionnels du secteur une norme AFNOR et un certificat de compétences professionnelles qui permettent de construire un cadre sécurisant pour engager une production audiovisuelle écoresponsable et faire évoluer les métiers.

Faire ensemble : la sobriété du secteur

Au-delà de l’écoresponsabilité des pratiques à l’échelle de chaque organisation, des actions plus ambitieuses devront être engagées en vue d’une plus grande sobriété collective du secteur. Il peut s’agir de soutenir le développement d’une forme d’économie circulaire (livres d’occasion, par exemple) en s’assurant d’une juste répartition de la valeur économique pour tous les acteurs. Cela peut être également un travail de ralentissement (des rythmes de publication, des délais de livraison, de la rotation des ouvrages en librairie...) ou de réduction des échelles (nombre de titres, tirages, gigantisme de certaines manifestations littéraires...). L’initiative des librairies qui ont mené en 2024 et à nouveau en 2025 une Trêve des nouveautés relève également de cet objectif de sobriété systémique. Des chantiers de mutualisation d’expositions entre manifestations littéraires, bibliothèques, etc., de tournées d’autrices et d’auteurs communes et rationalisées, ou le développement du fret ferroviaire pour le transport des livres s’inscrivent également dans cette perspective.

Ces leviers sont d’une nature différente de ceux mobilisés en faveur de l’écoresponsabilité. Ils nécessitent une coopération entre les actrices et acteurs du secteur, invitant à sortir des logiques concurrentielles. Les pouvoirs publics peuvent faciliter cette coopération par l’organisation de dialogues territoriaux, la recherche de transversalité entre politiques publiques, le soutien aux réseaux professionnels ou la mise en place de rencontres intersectorielles. L’objectif est de rendre possible l’émergence d’espaces de négociation et de coconstruction de nouveaux systèmes de production.

Dans les autres filières culturelles, on observe que le Centre national de la musique et celui du cinéma ont pris un rôle prépondérant dans la transformation des politiques publiques, en coopération avec les syndicats et les organisations professionnelles. Tout n’est évidemment pas transposable dans la filière du livre. Ayant récemment adopté une charte des valeurs et un plan de transition écologique, le Centre national du livre a un rôle à jouer dans la définition d’une stratégie de transformation du secteur à l’échelle nationale. Les Régions et les DRAC sont des acteurs-clés à l’échelle régionale avec l’appui des structures régionales du livre, à condition d’intégrer à leurs actions l’ensemble des organisations présentes sur leur territoire : diffuseurs et représentants, grandes surfaces spécialisées, librairies d’occasion, transporteurs, etc. Les contrats de filière semblent à cet effet un outil pertinent. Les agences régionales du livre pourraient également faire le lien avec des expérimentations en cours dans les autres filières. Les organisateurs de manifestations littéraires ont un enjeu à travailler la mobilité des publics et pourraient, par exemple, rejoindre les dynamiques collectives existantes, telles que le réseau R2D2 et le projet Festivals en mouvement.

Expérimenter : faire évoluer les représentations

Le nouveau cadre écologique invite enfin à une transformation profonde des représentations culturelles, des normes et valeurs qui structurent notre vie en commun et qui constituent le cadre de pensée sur lequel se déploient les activités humaines. Le secteur du livre n’échappe pas à cette dimension et aura à ouvrir des discussions autour de ce qui constitue son système de valeurs. Cela peut être le rapport à la nouveauté (y a-t-il une date de péremption d’un livre ?), à la propriété privée (faut-il posséder les livres ?), à la définition de la réussite (un éditeur régional vaut-il moins qu’un éditeur d’un grand groupe ? Une manifestation littéraire est-elle plus réussie si le nombre de visiteurs est plus important ?), etc.

L’évolution des représentations passe par la mise en débat, mais surtout par la mise au travail à travers des expérimentations. Des terrains d’application s’ouvrent pour toutes les actrices et tous les acteurs de la chaîne du livre : une maison d’édition avec une année sans nouvelle publication, une librairie qui propose de louer des livres plutôt que les acheter, en complémentarité avec les missions d’une bibliothèque, un salon du livre qui décide de s’affranchir de sa dépendance à la nouveauté, une autrice ou un auteur rémunéré sans publier de nouveauté…

Les collectivités ont ici un rôle important à jouer pour rendre possible ces expérimentations et pour sécuriser leur mise en œuvre. Cela nécessite d’aller au-delà de la subvention et de l’appel à projets, et de penser autrement les outils d’intervention publique. Soutenir ce qui ne rentre pas dans les cases nécessite pour les collectivités de dégager des moyens et dispositifs contractuels spécifiques, de faire évoluer leur posture pour envisager des actions sous l’angle de la coopération et du partage des risques, de penser adaptation plutôt qu’uniformisation, et de passer de l’injonction à la sécurisation des pratiques émergentes et innovantes.

Le partage de ces espaces de recherche avec d’autres filières constitue également une piste de travail intéressante. L’évolution du droit d’auteur est, par exemple, un enjeu important pour la filière de la musique ou du spectacle vivant, autour des questions d’économie circulaire. Il serait pertinent de créer des espaces d’échanges inter-filières pour trouver de nouvelles réponses aux questions partagées par différents secteurs d’activité.

Contribution de trois éco-conseillers du Bureau des Acclimatations